ティンカリングラボ導入事例

教師が指示しすぎず、

子どもたちが主体的に学べる

環境を作ることができるキット

「探究的な学びを取り入れましょう」「正解のない問いに向き合う力を育てましょう」…そう言われても、何を採用してよいかわからないといった課題に直面することは少なくありません。

そんな悩みを解決するために「ティンカリングラボ」はあります。

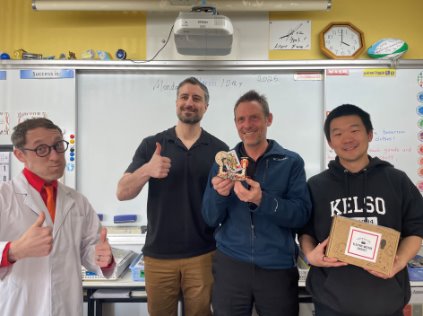

今回は、子どもたちの「探究心」と「創造力」を引き出すことを重視した教育と未来を生きる子どもたちにとって、本当に必要な力を育てることを重視されてるコロンビアインターナショナルの3名の先生にティンカリングラボ導入の経緯、活用法、子どもたちの変化、探求が苦手な先生へのアドバイスなどお話を伺いました。

インタビュー【Vol.3】動画はこちら↓

コロンビアインターナショナルスクールとは?

コロンビア・インターナショナル・スクールは、日本にあるカナダ式カリキュラムを取り入れたインターナショナルスクールです。幼稚園から高校までの一貫教育を提供しており、子どもたちは英語での授業を通じて、国際的な視野と豊かな思考力を育んでいきます。

この学校が大切にしているのは、「探究心」と「創造力」です。単に知識を教えるのではなく、自分で考え、発見し、表現する力を伸ばすことを重視しています。生徒一人ひとりの個性を尊重しながら、チームで協力する力や、異なる文化を理解し受け入れる心も育てていきます。

また、アート、サイエンス、スポーツなどの体験型学習も充実していて、机の上だけでなく「体を動かしながら学ぶ」ことも大切にしています。

未来を生きる子どもたちにとって、本当に必要な力を育てる。それがコロンビア・インターナショナル・スクールの教育です。

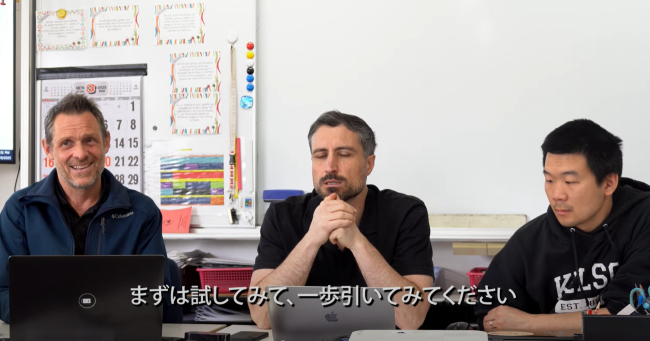

もしあなたが、プロジェクトベースの学習にあまり慣れていない先生に話すとしたら、探究型学習や、実践的なオープンエンドの課題に不慣れな先生に話すとしたら、どのようなアドバイスをしますか?

そして、その先にはどのようなメリットがあるでしょうか?

まずは試してみて、一歩引いてみてください。

そうですね、教師として一歩引くのはとても難しいことです。

でも、学びはそこにあるので、やるべきことなんです。

それは、教師が慣れるのに役立つ便利なツールになるかもしれません。

絶対に。

そうですね、彼ら自身で試してみるべきです。

彼らなら分かるはずです。

ちょっといじってみましょう。

つまり、私たちが夢中になったのは、自分たちでいじり始めたからだと思います。

私たちは最初は子どもたちのことを少し心配していました。

最初は、部品がたくさんあるように見えました。

そして理科の先生が、高校の理科の先生が「必要なら手伝いますよ」と言いました。

それで「よし、できるぞ」と思いました。

そのまま続けました。

そして、私たちはやりました。

結局、助けを求める必要はありませんでしたよね?

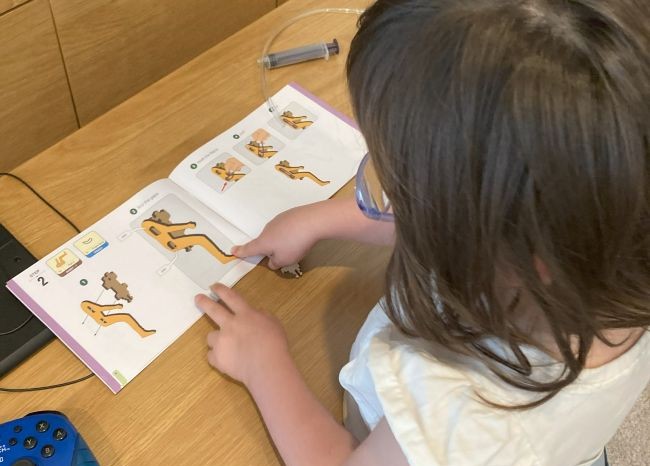

説明はとても分かりやすく整理されていました。

そうですね、それが私たちが安心できた点の一つだと思います。

説明は英語でしたが、ちゃんと段階的なサポートがありました。

そうですね、サポートはしっかりしていました。

いくつかのタスクがあって、最初に取り組むのは5つくらいだったと思います。

クラス全体で取り組みました(ウォームアップチャレンジ)。

安全について。

例えば、ショート回路とは何か、などです。

これらは絶対に知っておくべき重要なことです。

その後は自由にやってもらいました。

うん、うん。

安全に関するレッスンはとても良かったと思います。

何人かの生徒が一部の画像の解像度について不満を言っていました。

「写真に何が写っているのかわからない」と言っていました。

「はっきり見えない」と。

でも、それは些細な問題でした。

それで、私たちが持っていたPDFファイルを見せたら、画面上で画像を拡大できるので、それで、ずっと見やすくなりました。

ただ、印刷されたものは少しだけ一部の細かい部分が見にくかったようです。

でも、それ以外はかなりしっかりとしたもので、ステップごとに丁寧に説明されていました。

ああ、それと。

それから、こういう生徒もいました。

もう少し詳しい説明が欲しいという生徒です。

例えば、手順と手順の間に何かが起こるけれど、自分ではわからなかった時など。

それで、それで、つまり、特に細かい指示を求める生徒にとっては、あるいは、自分から先に進むのが不安な生徒にとっては、ちゃんと本通りにやらないと不安になってしまうような生徒ですね。

本に書いてある通りにやらないと進めない生徒です。

実際にそういう生徒も何人かいました。

そういう生徒の何人かは、ものすごく細かいステップバイステップの指示を求めていましたが、ほんの小さな手順まで知りたがる感じですね。

私も解析でき、クラスメートも解析できました。

そこにあったテキスト。

そして、私たちはその子どもたちを助けることができました。

でも、確かに探究学習という点では、それが学びの場になるということです。

大人になって、もし、たとえば大学教育を受けている場合など、必要に迫られて何かを学ぼうとするとき、それはいつも面倒で、ずっと難しく感じます。

触って遊びながら理解したいものを見つけたときよりも、そうするチャンスを得たほうがずっといいですよね。

では、このキットはどのような影響を与えましたか?

あなたの理科教室の環境において、今年と比べて去年の今頃と比べて、何か変化を感じましたか?

先ほど彼が話していたことに触れると、普段はあまり関わらない子どもたちが、グループを作ったり、協力したりすることが、教室でのさまざまな活動を通じて、自然と協力し合うようになりました。

特に印象的なペアがいました。

彼らは喧嘩しているわけではないのですが、対立することが多かったんです。

そうですね。

それは教室ではよくあることです。

そうですね。

でも、そんな二人が一緒になり、笑い合いながら楽しんでいるのを見ると、アイデアを共有し、お互いに助け合いながら問題を解決していました。

それが、私が特に印象に残ったことの一つです。

私はそのアイデアが本当に素晴らしいと思います。

人々が協力して問題を解決すること。

しかも、私が「君たち二人でやりなさい」と指示したわけではありません。

彼らは自然にそうしていました。

それが素晴らしいんです。

教室である生徒が、「これ見て、すごいよ!」と大声を上げる瞬間があります。

すると、周りの子どもたちもそれを見て、「すごい!◯◯くん(ちゃん)がこんなことやったんだ!」となります。

そして、ほかの子どもたちも集まって見に来ます。

「これはいいアイデアだね!」と言います。

「自分の作品にも取り入れてみようかな?」と考え始めます。

「そのアイデア、使ってもいい?」。

「借りてみてもいいかな?」。

そういう瞬間が本当に素晴らしくて、そういう場面が何度も見られたことが良かったです。

私の教室では特に、以前話したように、「うまくやりたいけど、どうすればいいかわからない」という子どもたちが多くいました。

だから、教科書の指示通りにやろうとするんです。

そうした瞬間が、クラス全体の創造力を少しずつ前進させるきっかけになったんです。

本に書かれていることだけではなく、まったく異なる学びがありました。

そして、ゆっくりと、生徒たちの創作物は、クラスのさまざまな人のアイデアが混ざり合い、望ましい結果を得るためのものになっていました。

元の質問に戻ると、最後の「TACK」についてですね。

オンタリオ州では、裏面の印刷を活用する方法を考えています。

それは、コミュニケーションに関する知識にもつながります。

子どもたちは、知識を学ぶ部分は好きです。

でも、それを学ばなければならないのが、少し退屈な部分でもあります。

そう、それがないと、応用する部分が成り立ちません。

私たちの学校では、その応用部分がまだ十分ではありません。

でも、子どもたちはそれを大いに助けてくれます。

今では、特に電気など、学んだことを実際に応用できるようになりました。

そして、それが応用に関するコミュニケーションの重要なポイントになります。

実際、特にこの子どもたちに関しては、通常は知識を学んでから応用するのですが、ここではほとんどの場合、応用することで知識が得られる形になっていました。

なぜなら、彼らは最初に詳しい説明を受けたわけではなく、「これをここに置いて、スイッチを入れてみて」と言われ、それが実際に動くのを見て、「あ、できた!」と実感するんです。

そうそう。

でも、普通は最初に理論を学んでからですよね。

でも、ここではとにかくまずやってみることが大事なんです。

それから、何が起きているのかを考え、話し合うことで理解が深まります。

そして最終的には、自分の言葉で説明できるようになります。

その時、「すごい!よくできたね!」と言いたくなります。

つまり、その経験が本当に学びにつながっているんです。

そして、それこそがこれからも大事にしていきたいことであり、子どもたちもどんどん挑戦すると思います。